采訪手記

廣告出街前,做一輪測評,過去一直是一些大企業(yè)、大品牌的標準流程。因為廣告的發(fā)布廣、覆蓋廣,動輒幾億、幾十億的曝光,所以出街前測一下用戶的反饋,測一下是否符合品牌的一些要求,是很必要的。但過去的廣告測評,要么用人工調研的方式,要么給人戴上眼動腦電設備測量反饋數(shù)據(jù),都很貴,也很慢。AI是否能賦能廣告測評,讓廣告測評變得又便宜、又快呢?

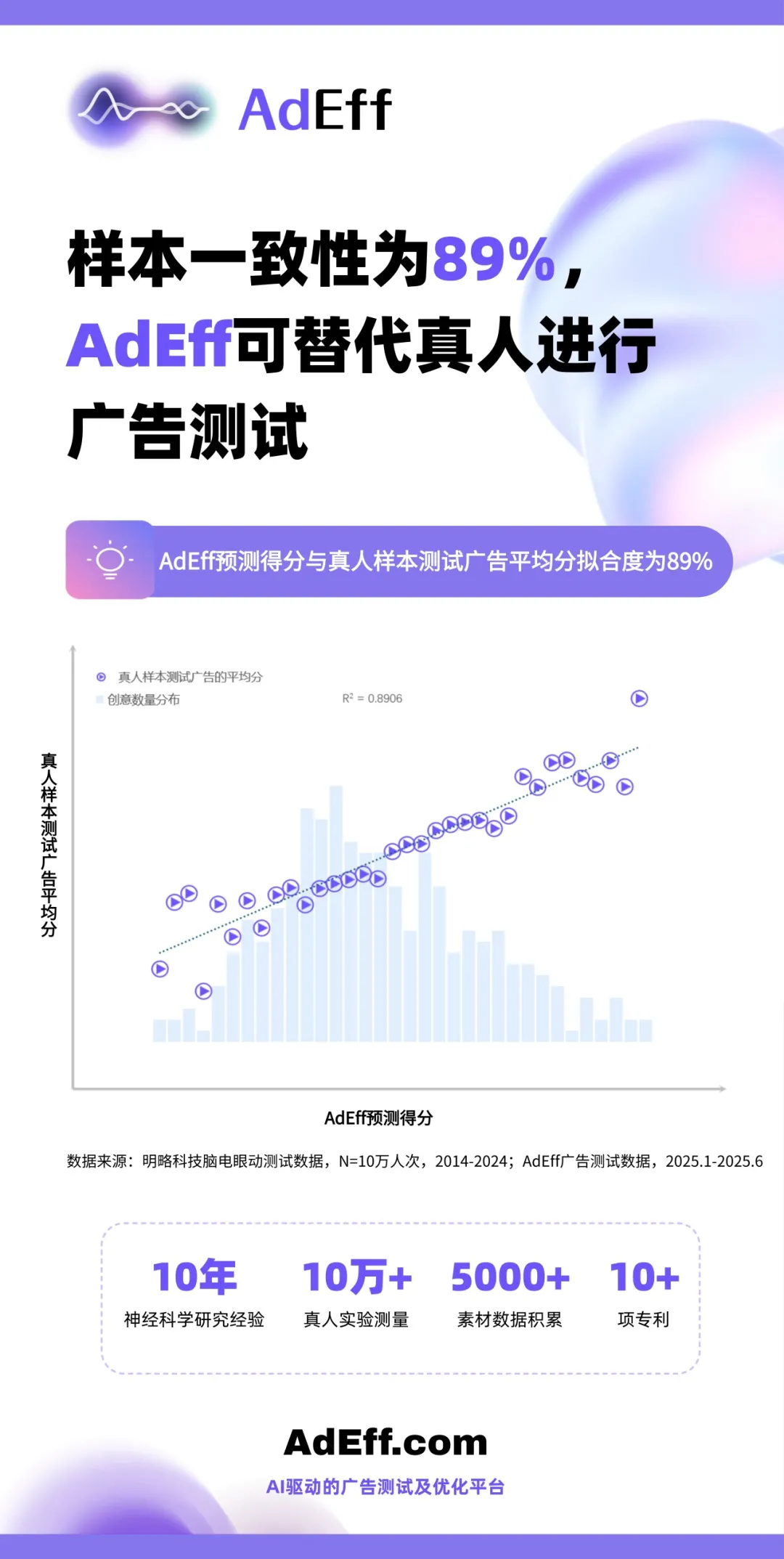

明略科技日前發(fā)布了一個AI廣告測評產品,AdEff,做了很多有意思的嘗試。在與AdEff的負責人譚北平老師的對談中,我們發(fā)現(xiàn),這或許是一個很有顛覆意義的產品。它背后的產品理念和觀點,或許會改變未來整個廣告業(yè)務的模式。

——因為廣告平臺大量采用AI推薦機制參與廣告的流量分發(fā),一旦AI把廣告內容解讀錯了,內容標簽錯了,推薦引擎就會推給錯的人。所以讓AI先看看,廣告里的內容、情緒AI,是否能讀懂、讀對,在今天的廣告出街前,應該成為必須項。

——因為AI+內容提升了內容生產效率,廣告生產越來越AI化、越來越高產、越來越海量,很多品牌都在卷AIGC,但這個方向可能錯了。品牌應該像過去做招標一樣,做裁判,而不是去做生產者。不要卷AIGC,卷AIGD才對。掌握內容篩選標準,才是最重要的。

……

明略科技之所以能梳理出這套邏輯,推出這個產品。一方面有譚北平對AI+內容在營銷產業(yè)鏈中的價值的深度洞察;另一方面也是因為他們在廣告測評方面,基于過去的業(yè)務,積累了大量的經驗、大量的獨家眼動、腦電數(shù)據(jù)。明略科技的超圖多模態(tài)大模型+MoE混合專家模型的架構,應該是當下AI廣告測評最好的解決方案之一。對品牌來說,用就好了。

AI時代的好廣告,要有3個要素

胡南西:您一直在做廣告的測評,請您從營銷人,偏技術營銷專家的角度來說說,AI時代,我們應該從哪些角度來看一個廣告的好壞?

譚北平:今天的傳播環(huán)境下,我們認為一個好的廣告要有三個要素。第一個:不僅要人看得懂,還要AI看得懂。所謂AI看得懂,就是更容易的被AI Decoding,被AI解碼。這件事情非常重要。因為你要傳播的點,要跟AI解析出來的你的表達是一致的。比如說,我們有些廣告里面會用到一些文字的花體字,AI在讀這類文字的時候,就容易讀錯,它就會給出錯誤的標簽或者Keyword。那么在投放、推薦或者搜索上,任何需要用到算法的地方,都有可能會錯。所以只有AI讀得懂你,才有可能完成廣告的傳播任務。

胡南西:哇,這個觀點很顛覆!我們一會兒細聊,第二個要素是什么呢?

譚北平:第二個是要去激發(fā)受眾的反饋。因為任何廣告都是讓人去產生情緒、產生認知、產生行動的。一定要讓受眾產生反應。這個反應分很多種,一種是比較立即的,下單或者是點擊,一種是比較深刻的,感動、情緒、認知……無論是什么,都叫做激發(fā)受眾的反饋。

胡南西:那么,第三個要素呢?

譚北平:第三個,我們把它叫做:與品牌的價值對齊。同樣滿足前面兩個要素的廣告,可能對A品牌是個好廣告,對B品牌就不見得是好廣告。所以它要表達的內容,要和品牌本身的價值觀去對齊。你的品牌想表達的東西是什么,取決于你整體上呈現(xiàn)的調性,和你整體的表達方式是不是一致。既有宏觀要素,也有微觀要素,甚至到你的logo、顏色、情緒。比如說可口可樂可能就是要去表達一種歡樂的情緒、一種家庭觀這種很底層的價值觀。

所以說我認為,一個好的廣告,今天來說就這三件事:讓AI看得懂,讓受眾能有反應,與品牌的價值對齊,這個與過去是不太一樣的。

廣告投放

越來越受到AI推薦引擎的影響

胡南西:確實,我們一般會認為,廣告首先是給目標消費者看的,是要去激發(fā)消費者對我這個品牌的認可,或者直接下單。您說的“AI看得懂,而不僅是人看得懂!”這個觀點和我們大多數(shù)人的樸素認知是不一樣的,是因為現(xiàn)在的算法機制的影響嗎?

譚北平:在大眾傳播時代,你買的是排期,這個廣告一定會播出,就一定會被看到。在早期的數(shù)字時代,你也是買的流量,也是有確定性的。

但今天,越來越多的平臺是推薦機制。如果AI對你的內容的解讀是錯的,那你想想,這就會產生很多誤導和問題。比如說把品牌認錯了,或者廣告里引用了某一個大IP,這個IP沒被AI理解出來,這就會有很大的問題。有誤讀,有誤解,那更麻煩。

胡南西:AI推薦已經滲透到各種廣告的推薦了嗎?

譚北平:今天各大平臺的廣告投放工作中,已經越來越多地會有各種推薦引擎參與其中。今天的數(shù)字廣告,已經和DSP、DMP時代不一樣。當時對廣告內容的解析最多就是在合規(guī)、合法部分,但今天廣告平臺在投放過程中,交叉推薦、算法推薦會變成很重要的控制因素。

比如某廣告引用了一個很大的IP,假如是哪吒,如果AI只是發(fā)現(xiàn)有“一個調皮的動畫小男孩”,和AI認出來這是“哪吒”,那就是完全不同的推薦效果了。如果準確的認出來是哪吒,就可能會去匹配到一些對哪吒感興趣的人,如果只是“一個調皮的動畫小男孩“,匹配的結果和品牌想表達的東西就錯位了。

胡南西:所以現(xiàn)在的廣告投放越來越會受到這種AI推薦機制影響?

譚北平:像騰訊這些標準的廣告平臺,它的廣告流量的投放、采買以及匹配,越來越多的基于內容做自動化識別、匹配。這部分比例會越來越高。內容標簽和人的標簽加起來做自動推送。

內容標簽如果錯了,那就是一個災難性的事件。AI對于內容的理解,它不僅僅會涉及到文字、語音,剛才所說的關鍵人物,還會逐漸的涉及到里面的人物的情緒、情感,這些都需要讓AI讀得懂。

用AI測評來破AI推薦

胡南西:要“讓AI讀得懂”,在我們創(chuàng)作廣告的時候,需要注意什么呢?

譚北平:比如剛才說的有些字體的花體字,好像很藝術,人能看懂。但AI有時候看不懂。

胡南西:那是不是說,創(chuàng)意太牛了,藝術感太強了,反倒可能不好?

譚北平:也不能完全這么說。其實AI已經很厲害了,它可以讀懂很多東西。我們最近測了一些廣告,有些廣告它有很深的文化隱喻,AI真能讀懂。我們發(fā)現(xiàn)它對于引用的一些特定的沖突,角色的隱喻,甚至古典文獻里面的角色,它真的能很好的解讀,非常棒。

但是你要確保它別讀錯了,或者萬一你表達的中間有些歧義,它就有可能讀錯。最重要的是你要嘗試用AI來測試一下,用AI的眼睛看一下它所理解的廣告是不是你想表達的這個意思。

要轉好幾個彎的廣告,在今天不一定是個好廣告

胡南西:有的廣告創(chuàng)意特別厲害,一個真人,可能看了也要在腦子里轉幾個彎兒,才能夠理解這個創(chuàng)意。那是不是這樣的廣告未來也會被淘汰?

譚北平:這就屬于第二個部分了,就是激發(fā)用戶反饋。

確實,過分繞的廣告是一個問題。你繞的彎太多,確實情緒情感上可能會失焦,注意力可能會看不到。這也是為什么我們要去預測:“人對于這些畫面、聲音、情緒的反應是什么”的一個很重要的原因。

所有的信息都是一個Feeds流,一個信息流,我們要去預測和預判人在這些信息洪流里的各種反應。通過預判還要知道在表達上是否有問題。比如說我們最近看一些海外廣告,故事感很強,但是整個15秒、30秒只講一個故事,中國受眾可能會覺得不耐煩。因為中國的廣告往往3秒鐘、5秒鐘一定有個反轉,一定有個高潮。過去在電視廣告的場景下,那樣的表達是OK的。但隨著文化的發(fā)展、媒介消費習慣的變化,那種廣告可能就不行了。

胡南西:為什么呢?是我們中國人習慣了快節(jié)奏?

譚北平:因為注意力很容易流失。你講一個故事,后幾秒都能預判到了,那不用看了。如果在手機上,用戶就會直接劃走了。后面要干嘛猜都猜得到,這是不可以的。在今天的中國市場上,我們會看到一些新的表達、新的邏輯,其實就是要不停地在人特別容易流失注意力的時候把它拽回來。

AI 能很好地解構

我們過去認為很虛的東西

胡南西:您還說到了與品牌的價值對齊。廣告理論上就是個商業(yè)產品,按道理必須要與品牌的價值對齊!但價值這東西好像又很虛,只可言傳不可理喻,如何把握呢?

譚北平:與品牌價值對齊有兩層含義。

第一層含義是與品牌的相關SOP對齊。很多品牌過去經驗的積累,會形成一個SOP,包括一些很細節(jié)的執(zhí)行規(guī)范,比如說一個奢侈品品牌,永遠要表達某種情緒,或者說我的logo在什么場景應該用什么樣的形狀來表達等等,這一類叫SOP。

第二層含義涉及到品牌的價值內核,體驗、情緒、價值觀的內核。很多品牌都有自己的品牌價值觀,我們以前只能靠人的腦袋來判斷廣告是否符合品牌價值觀,并且你很難把它解構。但現(xiàn)在用AI就可以了。今天AI對于內容的理解和內容標簽的理解,是完全可解構并量化的。

胡南西:這貌似就是很主觀的評判標準,怎么用AI做到的呢?

譚北平:我們有一個什么是“好內容”的標準,叫做“四有三友好”,有關系、有好處、有意思、有期待……我們把每個標準落到一些具體的點上,AI是可以去學習、去理解這些標準的,并且用這些標準去分析你的內容,給它打分。這就是生成式AI現(xiàn)在的能力,它能理解過去我們認為很虛的東西。生成是什么?生成就是一種語言的能力。到今天,大模型已經有了多模態(tài)能力、推理能力,所以,AI已經能夠很好的理解并解構各種內容。

胡南西:您能舉個例子嗎?

譚北平:比如說“什么是一種有關系的內容”呢??針對“有關系”,AI可以去分析這些內容針對的人群是誰,誰更適合。跟受眾有關系,跟看的人有關系。就有一些非常具體的點,在標題、在內容側,會有針對具體的人的描述,比如什么樣的人需要,具體的痛點和具體的連接點是什么,這就落到“有關系”了。甚至可以讓AI來判斷,這個廣告看起來并不是適用所有的人,而是適用一部分人的,比如針對某類特殊人群,AI是完全可以分析得出來的。

AI時代企業(yè)應該把握的是內容篩選,不是內容生產

胡南西:過去做營銷都是“大品牌,大創(chuàng)意”,Big idea,您覺得在社媒時代、碎片化時代或者說AI時代,現(xiàn)在的創(chuàng)意和過去的創(chuàng)意有什么不一樣?

譚北平:我覺得最重要的一個不同點是創(chuàng)意生產。市場上本身有大創(chuàng)意,有小創(chuàng)意,一個叫Big idea,一個叫敏捷優(yōu)化,就是精益經營,這是兩個完全不同的生產思路。

Big idea是說,我要通過洞察,突然找出“bling的一下”、靈感一現(xiàn)的這種moment的東西,甚至改變世界。

精益優(yōu)化或者敏捷優(yōu)化的邏輯是說,沒關系,我不知道那個“bling的一下”是什么,但我總會提出無數(shù)小的選擇和假設,用反饋的辦法不停的去逼近那個最優(yōu)的結果。這是我們在大眾傳播時代、數(shù)字營銷時代,要去面對的問題。

胡南西:所以敏捷優(yōu)化是AI時代的創(chuàng)意生產解決方案?

譚北平:我覺得,今天精益優(yōu)化已經有點搞不定了。因為精益的問題,通過大量的AB測試,就能搞定。但今天的問題是:生成式人工智能來了之后,我們的內容生產變得越來越快、越來越廉價。AI生成文案已經毫無問題,今年海報上面有文字已經可以了,今天中國的即夢、海外的Meta,也都已經15分鐘就能生成一只標準類型的廣告了。

在內容生產力爆發(fā)的情況下,企業(yè)能掌握的是什么?企業(yè)是去掌握供給,還是掌握篩選?我覺得,企業(yè)方、品牌方不太必要、也不太可能去掌握生產,反而是要去掌握篩選和決策這件事情。

胡南西:為什么企業(yè)不去掌握生產,而去掌握篩選呢?

譚北平:秒針營銷科學院和復旦管理學院市場營銷學系最近在研究一個概念,叫做AIGD。AIGC是AI Generated Content,但是因為Content太多了,從Content這個角度來說,我們需要做Decision,并且是AI Generated Decision,就是AI來生成決策,來輔助決策。

雖然好多企業(yè)都在努力建知識庫,做洞察驅動的內容生產。但是一個企業(yè)要訓練出一個完全不同的內容生產引擎,是很困難的。內容生產最優(yōu)的選擇,反而是讓所有市場上最優(yōu)秀的生產引擎都一起到你這兒來“賽馬”。就像過去找廣告公司招標一樣,你不是只找一家,而是多家。企業(yè)把握住篩選的標準,性價比才是最高的。

當內容生產越來越多、越來越快的時候,企業(yè)能把握的反而是它的“篩選”能力,這是企業(yè)最需要把握的。有點像什么呢?企業(yè)要招人,它不會自己去培養(yǎng)人才,而是會依賴各個大學。大學培養(yǎng)的人才越來越多,企業(yè)怎么決定要什么樣的人才呢?靠招聘,靠篩選。

我們說這是一個測量的時代,在內容的海量生產背后,篩選會越來越重要。怎么篩選出來效果又好、又符合品牌價值的內容,會變得越來越重要。所以我們要做創(chuàng)意測量這件事情。

AI測評的價值:提高廣告的成功率

胡南西:廣告測評一直都有的。

譚北平:這個需求是一直都有。從全球的角度來說,標準的廣告測試市場是永遠在的。盡管我們中國短視頻在崛起,但是對企業(yè)主來說,廣告制作和投放都有相當大的投入,所以需要做廣告測評。

胡南西:過去主要評什么?調性或者價值觀這些東西嗎?

譚北平:都有。除此之外,消費者的喜歡程度、跟品牌的linkage、反映的情緒狀態(tài)等等有評分,并且有一個全球標準的紅綠燈機制。綠燈,表示測評過了,可以出街了,可能有瑕疵,你也可以不用太費勁修改;紅燈,表示不建議出街,你就得回去想想為什么不過;黃燈,中間狀態(tài),如果特殊情況著急可以用,如果不著急,再看看有沒有要優(yōu)化的點。這是一種管理手段。

胡南西:過去的廣告測評是怎么做的呢?

譚北平:以前的廣告測試,往往是企業(yè)總部管理,總部會要求各個國家市場都使用某個廣告測試產品和測評標準。因為總部一般不太會去指揮各個國家具體應該怎么拍片子,但會要求片子里面必須符合某些標準。通過對這些標準的測評,來管控各個市場、BU交付的廣告片的一致性。

企業(yè)一般每年會挑幾只廣告片來測量,連續(xù)測上一、兩年后,大概就知道什么樣的方向、什么點是可用的了,企業(yè)就有知識了。下次有新廣告的時候,可以省錢先不測了,根據(jù)之前測評得出的知識,人工再判斷判斷就可以了。但這類測評過去是通過消費者調研來做的,很貴、很慢。今天新的模式下內容越來越多,最好是每個都用AI過一遍,整體的工作效率就提高了。

胡南西:和過去人工做測量相比,你們的AI測評有什么不同或者更先進的地方嗎?

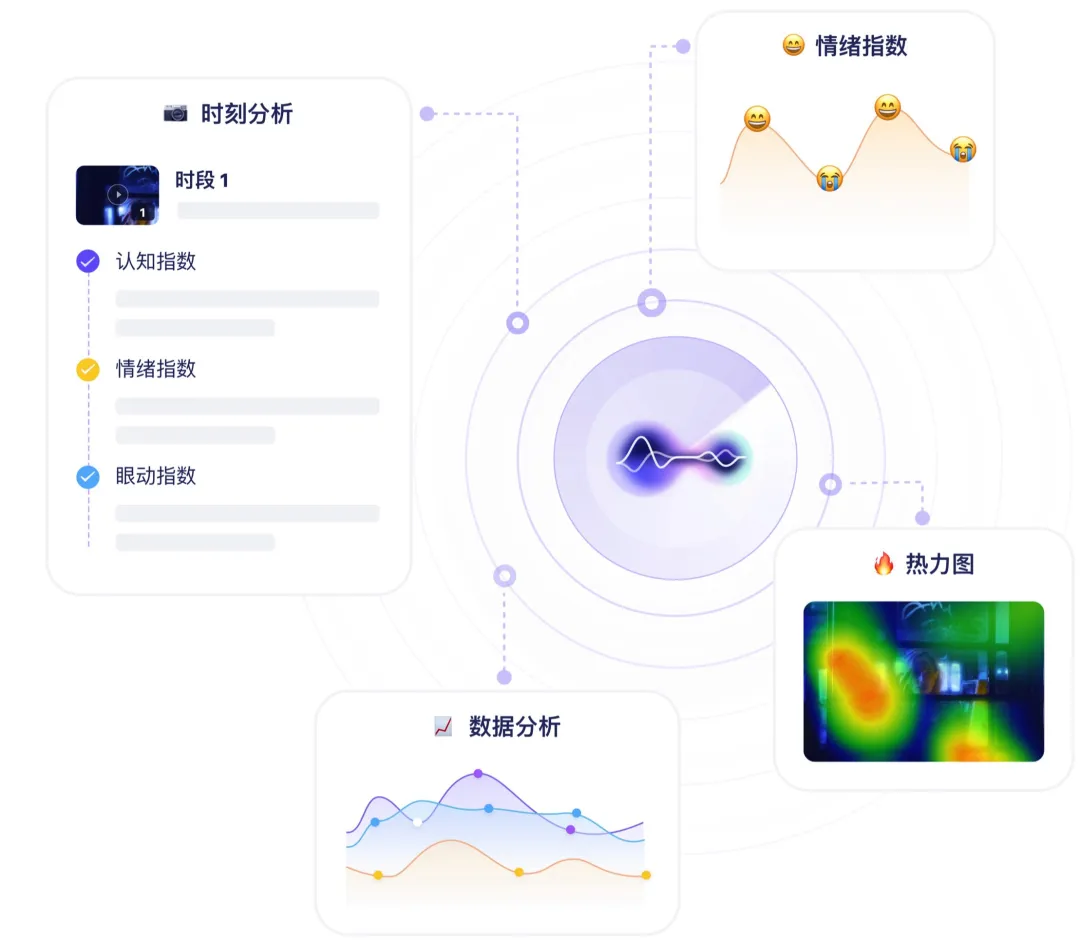

譚北平:過去我們人在看數(shù)據(jù)的時候,一般看幾個關鍵指標有沒有達標就夠了。但是AI真的可以實現(xiàn)一秒鐘一秒鐘的看數(shù)據(jù),看變化。在給具體建議的時候, AI真的反復閱讀了你所有的內容、所有的數(shù)據(jù),包括過去我們人都不太會看的那些數(shù)據(jù),它都會全看一遍,非常細節(jié),并且能做總結,做歸納。

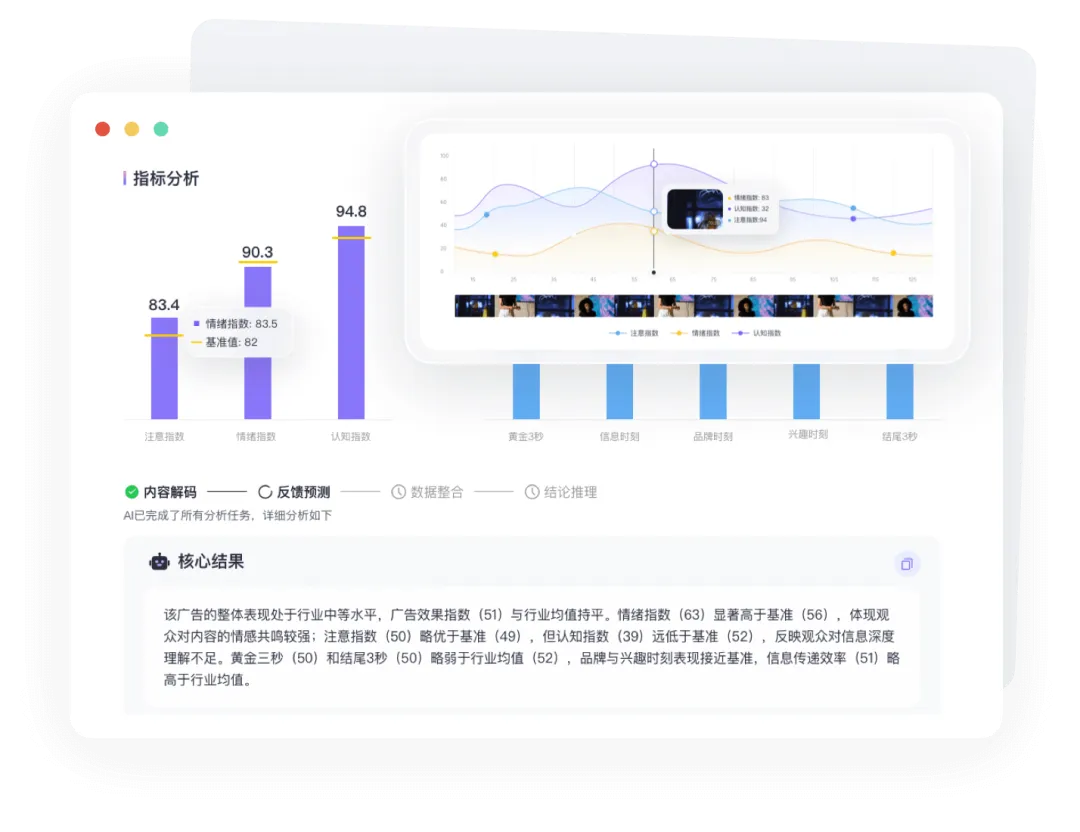

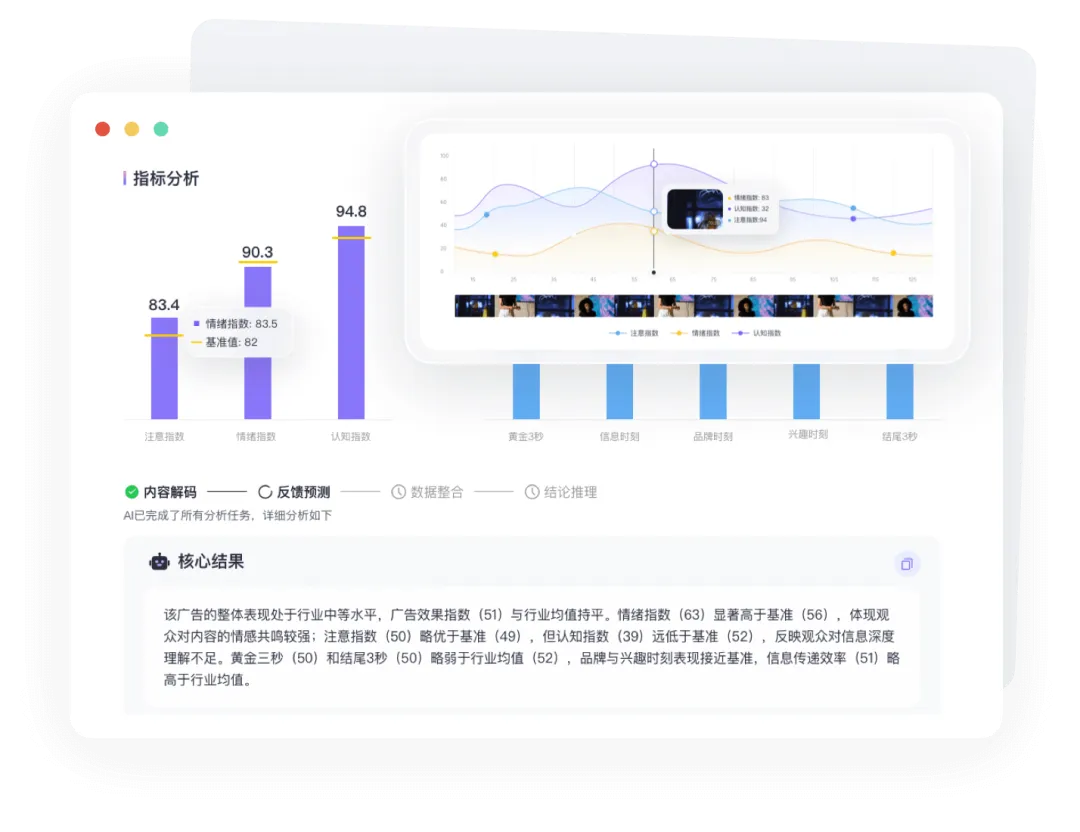

所以,今天AdEff的優(yōu)勢就是,第一它能給出綜合性的評判,第二它能很細節(jié)的給出具體每秒的表達有沒有問題,有沒有優(yōu)化的建議。

胡南西:AdEff測評的高分廣告,就一定能火嗎?

譚北平:測評的目的并不在于“火不火”,我們的定位是幫助企業(yè)把握住篩選的標準,提高廣告的成功率。

我們認為,未來的廣告測評或者內容測評可能是這樣的:AI快速的全量測一遍,如果中間還有一些待定的、不確定的問題,可以再用真實的消費者去做細節(jié)的校驗或者驗證。

在營銷上,將某個指標提升到高于平均水平上一點,是很不容易的事。用AI來快速、高頻地做廣告出街前的測評、篩選,就是一個不停的提高廣告成功率的過程。

廣告能否起效有3大指數(shù):注意、情緒、認知

胡南西:AdEff具體測評哪些指標呢?您剛才講到了AI時代一個好廣告的三個要素,你們做的廣告的測評,也是以這三個要素為原則或者標準來做嗎?

譚北平:是的。AdEff現(xiàn)在首先解決前兩個原則。

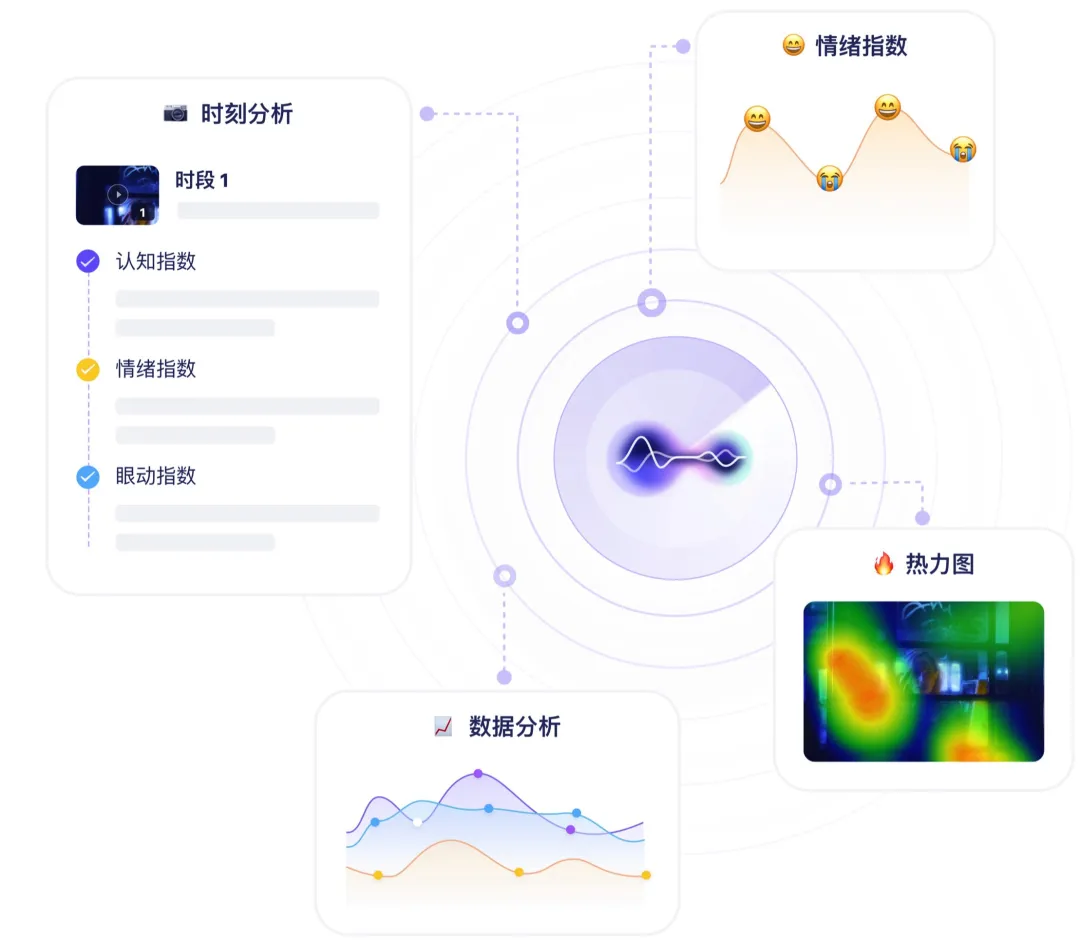

第一個是AI decoding,AI會對每個內容和每一秒的內容進行理解、解碼。看AI的理解,是不是跟你整個片子所希望表達的一致,這是一個很重要的點。

第二個是激發(fā)受眾的反饋。我們目前引用的是基于神經營銷學的數(shù)據(jù),人的注意力、人的情緒反饋和人的認知加工過程,這是一些很重要的指標。比如說前三秒往往是要去完成一個什么樣的任務;來到中間你的品牌出現(xiàn)的時候,應該完成什么任務;在結尾的時候,應該完成什么任務。這些都屬于在不同的時刻里面,激發(fā)受眾的反饋。

第三個是與品牌價值對齊,這部分是我們要為企業(yè)定制的。它會成為企業(yè)獨有的一個篩選標準。而且這是個在線系統(tǒng),不會隨著某個員工離職而丟失這些標準。

胡南西:注意指數(shù)、情緒指數(shù)和認知指數(shù),為什么是這三大指數(shù)?

譚北平:在神經營銷學里,廣告起效用有三個方式。

第一是注意,就是人會不會看到,或者看什么地方。這是廣告首先要解決的問題。比如說有時候在短視頻里,會故意說錯詞兒,或者故意前后不一致,弄些梗,反倒在這個地方你的注意力被調動起來了。

第二,信息進入到人腦之后,有兩個反應:一個反應叫情緒反應,情緒是正向還是負向的;另一個反應叫做認知加工過程,有沒有入腦留下記憶。有一些信息聽完了就過去了,一帶而過沒記住。還有一些很復雜的信息,或者一些關鍵信息、獨特的表達,人記住了。比如廣告里有沒有一些梗、轉折、有趣的引發(fā)思考的圖像或者聲音,會讓人有警覺、有思考、有想象的過程。這個就叫認知的過程。

這三個指數(shù),是基于人腦對于多模態(tài)信息加工的特點來做的,貫穿了整個廣告的所有溝通界面,涉及到你的品牌的露出、故事的節(jié)奏……在神經營銷學里,這也是三個最穩(wěn)定的指標,有足夠的數(shù)據(jù)積累。

胡南西:企業(yè)的定制,在AdEff上,如何實現(xiàn)呢?

譚北平:一般來說,企業(yè)需要有自己的一個標準規(guī)則,大部分大企業(yè)都是有的。然后把這些規(guī)則放進去,進行模型訓練和調試,訓練企業(yè)的定制模型。這個過程不是簡單的放進去就能用,還涉及到企業(yè)的表達和規(guī)則,在模型上面是不是能很好的體現(xiàn)。

超圖多模態(tài)大模型+MoE混合專家模型組合

胡南西:AdEff用AI做廣告測評的技術原理是什么呢?您能概要的說一下嗎?

譚北平:具體的過程還是比較復雜的。形象的說,一個廣告片放上去,AI會抽取出音頻、畫面、文字等等。一部分是音頻分析,包括說的話,語音,各種拆解、量化、分析;另一部分是畫面分析,把畫面按秒抽取出來。最后是梳理出前后邏輯,挖掘出主客觀的因素。所有的信息就會變成一整套的token,模型會基于解析的主客觀數(shù)據(jù),預測消費者看到廣告時,上面提到的3種指數(shù)的變化。這些拆解、量化和分析,主要使用了我們的超圖多模態(tài)大模型和我們過去積累的廣告測評數(shù)據(jù)。

然后是MoE混合專家模型部分。基于前面的這些token,系統(tǒng)會模擬出不同的角色。有洞察專家、視覺專家、廣告法專家、文化專家……這些各種各樣的角色會拆解分析剛才這些token內容。像開會一樣,每個專家從他的角度會有意見,再有一個綜合的Agent,把這些意見綜合分析。

明略的超圖多模態(tài)大模型,

在主觀預測方面遠好于ChatGPT

胡南西:明略的超圖多模態(tài)大模型,它是個什么樣的原理,您能否簡單的跟我們說說。

譚北平:說“超圖”,要先理解什么是“圖”。“圖”是一類特殊的數(shù)據(jù)結構,不是一個圖片的意思。它是節(jié)點(實體)和邊(關系)的數(shù)學抽象,用來描述“誰和誰以什么樣的關系連接”,比如我們熟悉的知識圖譜就是一種圖結構。而“超圖”,hypergraph,指的是一種擴展了傳統(tǒng)圖結構的數(shù)據(jù)表示方式,可以建模多個對象之間的高階關系。

超圖多模態(tài)大模型就是基于圖數(shù)據(jù)這個概念衍生出來的。明略的大模型團隊用這種新的算法機制進行了深入的研究,研究成果被國際頂級期刊收錄認可。明略的研究也比較了超圖多模態(tài)大模型和標準通用大模型在廣告識別方面的效果。在主觀預測及客觀描述方面,超圖多模態(tài)大模型加上獨有訓練數(shù)據(jù),效果要遠好于ChatGPT這些標準通用大模型。AdEff的基座就是這個模型。

胡南西:您剛才提到獨有的數(shù)據(jù),是些什么樣的數(shù)據(jù)?

譚北平:我們過去幫企業(yè)測評一個廣告,一般會用眼動、腦電數(shù)據(jù),真實的反映人的反應。也會輔助問卷,了解他們的主觀感受或態(tài)度。兩個方向不一樣。人的訪談回答往往是籠統(tǒng)的,覺得這廣告挺好的、很喜歡……很難問出非常具體的每一秒的反應。但眼動、腦電能夠看到人在觀看廣告時每一秒的反應。

我們研發(fā)了一整套的軟硬件,對廣告做很多測量。每次都需要幾十人以上,戴上設備去測量:看這個廣告片的時候,眼睛看了什么地方,腦電有什么波動。十年的時間,有大概幾千次廣告,我們積累了有10萬次以上的測量數(shù)據(jù)。用這些數(shù)據(jù)來訓練超圖多模態(tài)大模型,就可以模擬預測出,看到廣告之后人的情緒反應。互聯(lián)網(wǎng)上的一般性數(shù)據(jù),已經被各個大模型抓得差不多了。但是因為我們有相對獨特的數(shù)據(jù),才有機會去研發(fā)這樣的垂類大模型。

測評的目的在于提升廣告整體的成功率

胡南西:你們將廣告分為黃金3秒、興趣時刻、品牌時刻、信息時刻、結尾3秒,這個結構性的分法是業(yè)界通用的嗎?

譚北平:對,這是一個比較通用的分法。在不同的時刻里面,廣告要承載的任務會不一樣,所以AI在看指數(shù)做分析的時候,方向也會不一樣。

胡南西:信息時刻是指什么?

譚北平:就是你在傳遞某一個有用的message。廣告有時候是一種說服性的結構。一種很經典的結構是:提出問題,指出這個問題的解法,最后的品牌高光……提出問題就是一個信息時刻。

胡南西:現(xiàn)在你們只測60秒之內的廣告,為什么不測更長的?

譚北平:太長了,我們認為不太適合當前這個框架了。我們正在去拓展新的像短視頻等其它內容的測評框架。

廣告的目的是去做大規(guī)模的覆蓋。而短視頻大多是兩三分鐘,往往只在自己的官微、官號發(fā)布,看的受眾有限,可能播放幾十萬就已經不錯了,這和廣泛的觸達還是有點不同。短視頻重在造勢,更關心的是完播、話題感、自傳播力等等。所以我們目前是以廣告為主,先做的是一個相對標準的,以廣告為核心的測評產品。

胡南西:還會做其它形式的廣告測評嗎?

譚北平:我們也在積累豎版廣告的測評數(shù)據(jù)。豎屏和橫屏差距還挺大的。橫屏往往表達的是一種第三人的視角,你是一個觀眾。但是豎屏往往是懟臉拍,一般會是對話式的,人物形象更近,鏡頭感會更強,表達的是:這個形象跟你在對話,你是一個參與者。所以橫豎版廣告在情緒、鏡頭、語言各方面表達上的差異非常明顯。除此之外,我們也在嘗試對靜態(tài)的產品包裝和平面廣告做測評。

胡南西:AdEff評的是品牌向的廣告,效果向的能評嗎?

譚北平:效果向廣告,它是賽馬機制。直接投放“賽馬”,直接看效果。很多效果向的廣告,是會傷害品牌的,過去缺少管控。比如廣告里會說市場最低價、史上最低價。雖然效果也許好,但是很多品牌是很注意管控的。比如說奢侈品品牌,絕不會說“打一折”,它會說走尾貨,因為說打折會嚴重損害它的形象。

效果類廣告過去很少做測評,因為過去的測評效率很低。但有了AI測試后,同樣可以用AdEff做一下效果類廣告的測評。我覺得企業(yè)未來在內容管控上的需求會越來越多。

廣告測評適合3大場景

胡南西:在企業(yè)端,您這個產品應該是哪些部門使用呢?

譚北平:甲方的洞察部門、數(shù)字化部門以及內容管理部門。一類是做前測,一類是對體系內所有內容進行評價,形成知識庫,這也是必要的。

胡南西:更詳細地說,咱們這個產品現(xiàn)在適用的客戶場景有哪些呢?

譚北平:有三類場景。

第一類場景,品牌方可以用AdEff做第一輪的初篩和初步評價。選出好的廣告,同時通過測評可以發(fā)現(xiàn)并避免一些出錯的可能性。

第二類場景,幫助品牌方建立對廣告內容的量化評估標準。品牌過去最多能有投放數(shù)據(jù),像內容數(shù)據(jù)往往沒法量化評估。AdEff可以幫助客戶內部的內容數(shù)據(jù)逐步形成一個可量化的評估標準。

第三類場景,幫助創(chuàng)意公司建立廣告的交付標準。對于很多創(chuàng)意公司來說,他們也需要尋求一種交付標準。因為創(chuàng)意這件事情,誰都可以說點意見,什么叫好,什么能過關?過去是見仁見智。量化標準能夠幫助創(chuàng)意公司,讓廣告內容的交付有標準,從而提高交付的效率。

胡南西:有什么技巧,能夠更好的用好這個工具?

譚北平:AdEff非常用戶友好,操作過程也很簡單,還支持包年不限量使用。我們希望客戶有內容出街,或者準備出街的時候,就傳上來看一看。你的內容生產越多,我們愿意幫你評得越多。

用戶可以把你自己的、你關心的競品的、你覺得好的廣告都放進來,通過我們測評提供的各種數(shù)據(jù)和指標,形成你自己獨特的benchmark測評標準。你就知道哪些是可以借鑒的,哪些別人做得怎么樣。

未來的商業(yè),就像一個大型對抗網(wǎng)絡

胡南西:您認為,AI在內容這塊兒還能做些什么事兒?

譚北平:AI幾乎能參與內容產業(yè)的所有環(huán)節(jié)。包括洞察驅動的內容生產、內容生產后的測評和篩選、內容后效的追蹤,企業(yè)自己內容知識庫的構建。

從測評的角度,我們會把它延伸到內容驅動決策,就是我們前面提到的AIGD。AIGD決策會分好多種,包括戰(zhàn)略決策、定位決策到運營決策。內容決策只是運營決策的一部分。

前段時間,我去參加亞馬遜的一個活動,其中就有一個很有意思的應用——AI選品,這是一個很重要的運營決策。選品本身的失敗率很高,成功率估計也就30左右,如果能把30往上提一提,就是一個很重要的決策。選品跟選內容很類似,還有很多這種篩選、評估、預測性的決策,未來都是AI可以去做的。

胡南西:您覺得像廣告公司的這些所謂的創(chuàng)意人,未來他們的角色在哪兒呢?

譚北平:我覺得有了AI后,創(chuàng)意人明顯可以再瘋狂一點。創(chuàng)意人過去的角色,是要去找靈感、找一種最優(yōu)的選擇,或者有更多發(fā)展性的選擇。未來創(chuàng)意人和AI一起組合,他來用AI,可以實現(xiàn)更多、更有發(fā)散性的構想。并且有了AI后,創(chuàng)意供給側可以大幅提高內部效率。

創(chuàng)意公司和企業(yè)方,用人工智能的說法,也許也是一種對抗網(wǎng)絡。企業(yè)提需求,創(chuàng)意公司來實現(xiàn),企業(yè)來篩選、評判,創(chuàng)意公司去修改,所有這些,都沉淀到一個垂類模型,或者一套測評系統(tǒng)里。

未來的整個商業(yè)就像一個大型對抗。這種對抗就是一種更強化的學習,通過強化學習不停的摸索,找到最優(yōu)解。

本文轉載于公眾號CMO訓練營

數(shù)字廣告測量及驗證

數(shù)字廣告測量及驗證 戶外廣告監(jiān)播&測量

戶外廣告監(jiān)播&測量 一站式社媒營銷監(jiān)測與洞察平臺

一站式社媒營銷監(jiān)測與洞察平臺 一站式社媒營銷投資優(yōu)化管理平臺

一站式社媒營銷投資優(yōu)化管理平臺 以消費者服務體驗為核心的企業(yè)客戶數(shù)據(jù)管理平臺

以消費者服務體驗為核心的企業(yè)客戶數(shù)據(jù)管理平臺 集全域媒體計劃管理、數(shù)據(jù)監(jiān)測分析等綜合功能于一體

集全域媒體計劃管理、數(shù)據(jù)監(jiān)測分析等綜合功能于一體 AI 驅動的廣告前測平臺

AI 驅動的廣告前測平臺 有網(wǎng)感且專注于高效搞定投流創(chuàng)意素材的AI工具

有網(wǎng)感且專注于高效搞定投流創(chuàng)意素材的AI工具 輕量化、一體化、結合AI CO-Pilot的智能投放系統(tǒng)

輕量化、一體化、結合AI CO-Pilot的智能投放系統(tǒng) 以客戶為中心,集新模式與高質量服務為一體

以客戶為中心,集新模式與高質量服務為一體 助力零售行業(yè)打造覆蓋客戶全生命周期的數(shù)值化運營體系

助力零售行業(yè)打造覆蓋客戶全生命周期的數(shù)值化運營體系 圍繞家具行業(yè)消費者連接的全流程, 從引流獲客,導購,設計賦能

圍繞家具行業(yè)消費者連接的全流程, 從引流獲客,導購,設計賦能 從品牌商家的核心訴求出發(fā),重新定 義“人貨物,構建以大數(shù)據(jù)驅動的….

從品牌商家的核心訴求出發(fā),重新定 義“人貨物,構建以大數(shù)據(jù)驅動的…. 幫助家電3C企業(yè)構建公域私域聯(lián)動的 流量

幫助家電3C企業(yè)構建公域私域聯(lián)動的 流量 母嬰消費者數(shù)據(jù)全鏈路管理,發(fā)現(xiàn)消費者全鏈路路徑路徑決策點,沉淀母嬰行業(yè)全鏈路消費數(shù)據(jù)

母嬰消費者數(shù)據(jù)全鏈路管理,發(fā)現(xiàn)消費者全鏈路路徑路徑決策點,沉淀母嬰行業(yè)全鏈路消費數(shù)據(jù)

布.jpg)

觀察-為什么說-AI-Agent-將徹底顛覆企業(yè)決策模式?-.jpg)